2024年11月1日号 広報しながわ

「ヤングケアラー」を知っていますか?

あの日、あの時 私が想(おも)っていたこと。

ヤングケアラーとは、家族にケアを必要とする人がいるために、家族の世話や家事などを行っている子どもや若者のことです。

子どもや若者が家族のケアを担うとはどういうことなのでしょうか。そして何が問題なのでしょうか。区の取り組みなどを交えながらご紹介します。

品川区のSDGs

SDGsの達成に向けてここにフォーカス

区では、すべての子どもたちが健やかな成長と教育の機会を得ることができるよう、ヤングケアラーを支援する取り組みを進めています。

SDGs(エスディジーズ)(持続可能な開発目標)は、2030年までに持続可能でよりよい世界をめざす国際目標です。

家族をケアする子ども・若者たち「ヤングケアラー」

「ヤングケアラー」について知ろう

ヤングケアラーとは、家族の世話や家事などを日常的に行っている子どもや若者のことです。今年6月には「子ども・若者育成支援推進法」の改正法が可決・成立し、ヤングケアラーを国や自治体による支援の対象として対応を強化することが明記されました。

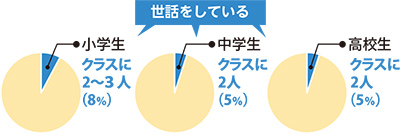

家族の中に、あなたがお世話をしている人はいますか?

データ出典:品川区ヤングケアラー調査(令和5年速報)

ヤングケアラーはどんな悩みを抱えているでしょうか

ヤングケアラーは、年齢に見合わない重い責任を負うことがあり、勉強や友人関係、進路などに影響が出ることがあります。

- 学業との両立

- 家族の世話や家事に時間を費やすため、学校の欠席が増え、勉強する時間が取れない。

- 心身の負担

- 常にまわりのことを気にかけたり、家族の不安定な様子を見たりするなど、精神的な負担が大きくなる。

- 友人との関係

- 友人との時間を十分に取れず、孤立感を感じる。

- 将来への不安

- 将来の夢をあきらめたり、漠然とした不安を抱いたりする。

頑張っているからこそ生活に影響が出ることも

ヤングケアラーは、ケアラーである前に成長期にある子どもです。その健やかな成長と教育の機会がしっかりと保障される必要があります。しかし、ケアをする負担が大きいと、それらの機会が守られないことがあります。

子どもが経験すべき「子どもらしい生活」を送ることが難しかったり、目の前の家族を支えようと、「自分がやるしかない」と抱え込んだりすることもあります。心身に大きな負担がかかることは、将来に大きく影響します。

ヤングで終わらないヤングケアラー

ヤングケアラーの多くは、子ども時代をなんとか過ごしたとしても、大人になってから生きづらさを感じたり、就労などへの影響が大きかったりすることが少なくありません。最近の研究では、思春期にヤングケアラーの状態が長く続くと、精神的な不調を抱えやすくなることが確認されています。

また18歳以上のケアラーは、ケアについての判断や手続きなど大きな責任と負担を抱えることもあります。

ヤングケアラーとその家族のために、私たちはどのようなサポートができるでしょうか。

ヤングケアラーが日常的にしていること

- 精神的なケアをしている

- (話し相手になる、愚痴を聞くなど)

- 身体的なケアをしている

- (看病、見守り、トイレの介助など)

- 買い物・料理・洗濯などの家事をしている

- 通訳・手話などコミュニケーションの補助をしている

- 幼いきょうだいの世話をしている

- 家計を支えるために労働をして助けている

ヤングケアラーがあきらめてしまっていること

- 自分だけの時間を持つこと

- 勉強時間の確保や受験・進学をすること

- 大人に理解され気にかけてもらうこと

- 未来に夢や希望を抱くこと描くこと

私が話す「ヤングケアラー」

元ヤングケアラーで、現在は品川区ヤングケアラーコーディネーターとして活動するお二人にお話を伺いました。

ヤングケアラーの存在を知って必要な支援を

品川区ヤングケアラーコーディネーター(ヤングケアラー協会代表理事)

宮崎成悟さん

大切な家族が苦しんでいたらどうしますか。心配したり、言葉をかけたり、必要であればケアをしたりするのは当たり前のことです。「ヤングケアラーはかわいそうな存在」とネガティブなイメージで捉えられることがありますが、当事者として、それは違うと強く言いたいですね。

しかし、ケアをしている状況が辛かったら、辛いことを当たり前にしてはいけない。そのためには、社会の支援が必要です。特に子どもの場合は本人に介護という認識がなかったり、周りの大人に話しても子どもが介護をしていることを理解されなかったり、「親は何をしているの?」と言われたり。そこで相談するのをあきらめてしまうケースが多いです。まずは多くの方にヤングケアラーの存在を知っていただき、ヤングケアラーに必要な支援が必要な時に届き、自分らしい生き方を選択できる社会の仕組みを作っていきたいと考えています。

これまでのことを話すだけでとても楽になった

品川区ヤングケアラーコーディネーター(看護師、公認心理師)

小林鮎奈さん

小学生の時に母が心の病気で不調になり、大切な人が目の前で辛そうにしているのにどうしたらいいのか、何もできないのが苦しかったですね。一方で、家族の病気のことで勉強や友人関係など、自分のことはいつも後回しになってしまい、気持ちの行き場がなくて夜眠れなくなり、疲れたなと思うことも多かったです。

転機は同じ病気の家族を持つ方たちとの出会いです。家族会に参加し、病気のことを当たり前に話せて、共感してもらえることが衝撃でした。自分の家族のことを当たり前に話せる社会になったらいいなと思い、それがヤングケアラーコーディネーターの仕事にもつながっています。

ヤングケアラーだった自分に言葉をかけるとしたら、「あなたが今思っていることややりたいことはなに?」ですね。そんな声をかけてくれる大人がいたり、もやもやした気持ちに寄りそってくれる場があることが、ヤングケアラーにとってとても大切であると多くの方に知っていただきたいと思います。

ヤングケアラーコーディネーター

相談を受け付けています

- 子ども家庭支援センター

- 電話/03-6421-5237

- 曜日・時間/毎週水・金曜日(年末年始・祝日を除く)午前8時30分~午後5時

LINEでの相談は下記QRコードから

品川区の取り組み

区では、ヤングケアラーコーディネーターと一緒に、ヤングケアラーとその家族を支える取り組みを推進しています。

配食支援

食事の用意をしているヤングケアラーの負担軽減のため、お弁当の配達を行います。

訪問支援

支援員が家庭を訪問し、ヤングケアラーが担う食事作りや掃除などの家事、家族などの見守り、送迎などを支援します。

通訳支援

日本語がルーツではない家庭で通訳をしているヤングケアラーの負担軽減のため、通訳や行政手続きをサポートする支援員を派遣します。

学習支援

ヤングケアラーである子どもや若者を対象に、訪問型の学習支援を行います。また、長期休暇などを利用し、課外学習の場も提供します。

SNS相談

気軽に相談できる場として、LINE相談窓口を開設しています。

キャリア相談

高校生のヤングケアラーや若者ケアラーの進学や就職、将来などについて、キャリアコンサルタントなどの有資格者が、LINEでの相談やZoomなどでの面談を行います。

ピアサポート

ヤングケアラーや元ヤングケアラーが悩みを共有できる場として、相談サロンを開催しています。

実はとても身近なヤングケアラー

ヤングケアラーは、周囲の人からは気づかれにくいことが多いです。もし、「ヤングケアラーかな?」と感じたら、声をかけたり、相談機関を紹介したりすることが大切です。また、直接相談相手にならなくても、気にかけてくれている大人がいるだけで、その子にとっては心強い存在になっているかもしれません。

子どもの権利が守られ、子どもが子どもらしく、若者が自分らしく生活できるよう、私たち一人ひとりができることを考えてみましょう。

問い合わせ

子ども家庭支援センター子育てサポート担当(電話/03-6421-5237 FAX/03-6421-5238)