2025年3月11日号 広報しながわ

区長施政方針(抜粋)

はじめに

私が品川区長に就任してから2年余が経過しました。就任以来、一貫して掲げてきた「誰もが生きがいを感じ、自分らしく暮らしていけるしながわ」。これまで、区議会をはじめとする区民の皆様と共に「新時代のしながわ」を創造すべく、様々な施策に大胆かつ積極的に取り組んでまいりました。

「幸福(しあわせ)」を予算に。

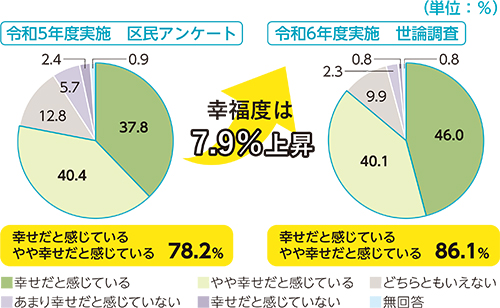

区民の不安や不満といった「不」を取り除き、未来に希望の持てる社会をつくるべく編成した令和6年度ウェルビーイング予算。ここで掲げた「区民の幸福(しあわせ)」の観点から新たな施策を前に進めることにより、今年度実施した世論調査において、区民の幸福度が前年度比で7.9ポイント上昇するなど、区民の幸福度は着実に向上しています。

区長としての任期の折り返し。これまで以上に区民のニーズと時代の変化をしっかりととらえ、皆様と共に、ここ品川からウェルビーイング*な社会を築いていくべく、全力で区政運営にあたっていく決意です。

*ウェルビーイング(Well-being)

厚生労働省では「個人の権利や自己実現が保証され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念」と定義している。

区民の幸福実感度

※回答比率は小数第2位を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合があります。

2040年問題を克服する

現下の社会経済情勢に目を向けると、我が国には、いわば「2040年問題」とも呼ぶべき大きな課題が横たわっています。

最新の人口推計によると、2040年の日本の総人口は、1億1,284万人になると推計されています。2020年には1億2,615万人でしたので、20年間で約1,300万人もの人口が減少することとなります。

人口構造別に見ると、2040年には高齢者の人口は3,928万人、高齢化率は35%に達すると見込まれています。過去最高だった2024年9月現在の3,625万人からさらに300万人以上、高齢者が増加することとなります。

一方、2040年の出生数は約72万人と推計されているものの、すでに2024年の出生数が70万人を割り込むとされており、推計をも上回る異例のスピードで少子化が進んでいます。歯止めがかからない少子化により、15歳から64歳までの生産年齢人口も年々減少し、2040年には6,213万人になると推計されています。2020年の7,509万人から約1,300万人の生産年齢人口が減少することとなり、労働力不足がより深刻になると見込まれています。

さらに、医療や介護の需要が増加することにより、社会保障にかかる財源不足が深刻化することも見込まれています。厚生労働省によれば、社会保障給付費は2040年には190兆円に達し、2024年度の138兆円と比較して約1.4倍に増加する見通しとなっていますが、こうした負担を、減少が続く現役世代で支えていかなければなりません。

我が国は、世界でも類を見ないほどのスピードで人口減少と少子高齢化が同時進行することにより、生産年齢人口の減少による労働力不足が予測されるほか、持続的な経済成長はもとより、現在の医療、介護、年金など社会保障システムを維持することすら難しい状況となります。社会の持続性すら危ぶまれる、深刻な局面に入っていくと言わざるをえません。加えて、世界規模で世の中が急激かつ急速に変化し、先が見通しづらい、未来の予測が極めて困難な時代へ私たちは突入しているのです。

人が自分らしく暮らしていくうえで不可欠な生活の基礎となる行政サービスを所得制限なくすべての人に提供する

このような時代にあって、社会に漂う閉塞感を打ち破り、未来に希望が持てる社会をつくるために、我が国の抱える様々な構造的課題から決して目を背けることなく、問題の本質を見定めながら、なすべきことをなす。これこそが、政治の責任であると私は考えます。

もとより、基礎自治体である品川区として何をなすべきか、どんな社会を築いていくのか。この解を示すことこそが今、私たちに問われているのです。

私は昨年、ベーシックサービス論を提唱されている慶應義塾大学経済学部 井手英策教授のお話をお聞きする機会を得ました。

井手教授との対話において最も考えさせられたこと。それは、弱者を救うのではなく、弱者を生まない社会、そうした新しい社会のあり方をここ品川から模索していくことこそが私たちに課せられた未来に対する使命である、ということです。

生きづらさや将来への不安を抱えながら、必死に働き何とかお金を貯(た)めて、日々の暮らしを生き抜いていく。私たちはいわば「自己責任の社会」を生きています。

人口も経済も右肩上がりで推移していた高度経済成長期であれば、所得を増やして貯蓄によって安心を買う、そんな自助による社会モデルは成立したでしょう。しかし、今の社会はどうでしょうか。

貯蓄がないと生きていけない社会であるにもかかわらず、所得が増えず、貯蓄もできず、将来の見通しが立たない、自助による生存・生活ニーズの充足が困難であるのが今の社会ではないでしょうか。加えて、昨今の急激な物価高騰が暮らしと経済を直撃しています。

教育や介護は必要ない、病気等にはならない、そう断言できる人はひとりもいません。生きていくうえでの困りごとは、きっかけひとつで誰にでも起こりえます。教育、介護、医療、福祉の必要性は常にいかなる人にも存在しているのです。

今こそ、経済を成長させて所得を増やし、貯蓄で安心を買うという旧来型の「自己責任」の社会モデルから転換し、生活に困窮している人だけでなく、あらゆる人々の生活を保障し、将来の不安を取り除く新しい社会モデルを示す、まさしくパラダイムシフト(発想の転換)が求められているのです。

だからこそ、かねてから取り組んでおりますように、人間が自分らしく暮らしていくうえで不可欠な生活の基礎となる行政サービスを所得制限なくすべての人に提供する、こうした社会のしくみを築いていかなければならないのです。

「自己責任の社会」から「分かち合い、満たしあいの社会」へと転換するうえで、どうして「生活の基礎となる行政サービスを所得制限なくすべての人に提供する」ことが必要なのか、それを皆様にお伝えしたいと思います。

なぜ所得制限を設けないのか。

それは、生活の基礎となる行政サービスであればこそ誰もが平等に利用でき、アクセスを保障されていることが求められるからであります。

行政サービスの提供には財源が必要であり、そのための利用料を区民の皆さんには税金という形で負担いただいていますが、所得制限を設けることにより行政サービスの対象外とされる人は、すでに多くの税金を納めています。一定以上の所得がある人からお預かりした税金を一部の人だけに配ることは、「もらえる人」と「もらえない人」という分断すら社会に招きかねません。誰もが必要とする行政サービスであるならば、誰もが同じように受けられるようにする。これは「あたり前」のことです。

なぜ無償とするのか。

無償化とは、区民にお金を給付するのではなく、誰もが共通に使う日常的生活を支える基礎的な行政サービスを等しく提供する、共通のリスクに対する共通の備えを保障する、それを社会全体で負担していくという、いわば社会保障システムなのです。

お金をサービスに置きかえることにより、すべての人が権利として、他者と区別されずにサービスを使える社会に変えていく。そのためにも生活の基礎となる行政サービスは、無償で提供することが必要なのです。

「人」を基軸にしたウェルビーイング予算2.0

昨年12月、ウェルビーイング学会が公表した調査によると、人々の幸福度を向上させる、その最も重要な要素は「人生の選択の自由度」であり、「最低生活費の確保」でありました。

ウェルビーイングな社会を実現するために。

どんな立場や境遇にあっても選択が限定されず自分の望むように生きられる社会を。誰かを助けるのではなく、誰もが安心できる社会を。恐怖や不安ではなく、希望を語りあえる、生まれてきてよかったと言える社会を。

ここ品川から築いていきたい。

こうした強い決意のもと、令和6年度に編成したウェルビーイング予算を、いま一度「人」を基軸として次元の異なる形で磨き上げ、今般、「ウェルビーイング予算2.0」を編成いたしました。

施政方針の全文は、区ホームページでご覧いただけます