2025年7月11日号 広報しながわ

後期高齢者医療制度に加入している方へ

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と65歳以上で申請により一定の障害があると認定された方が安心して医療を受けるための制度です。

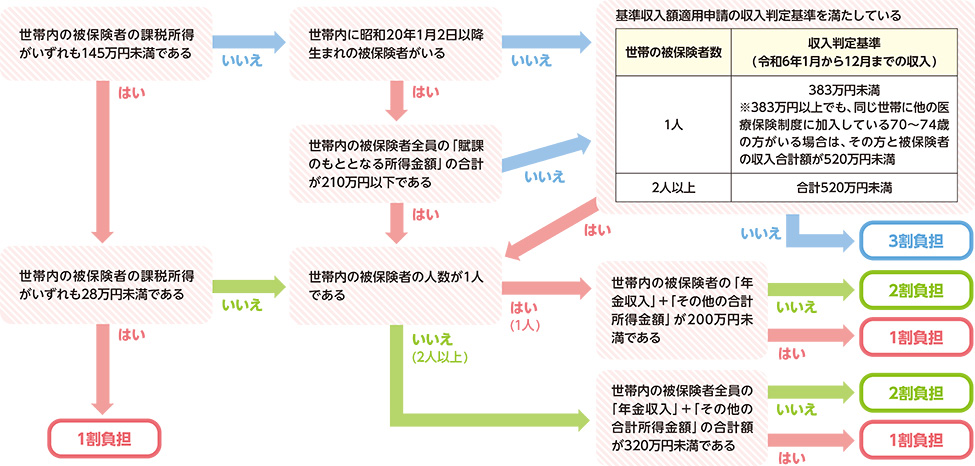

医療費の自己負担割合は3割・2割・1割です

前年中の所得などをもとに、8月から翌年7月までの判定を毎年行います。「3割負担に該当するか」を判定した後、「1割負担または2割負担のどちらになるか」を判定します。住民税非課税世帯の方は、1割負担となります。

自己負担割合の判定の流れ

令和7年度後期高齢者医療制度の保険料決定通知を7月中旬に発送します

保険料は、6年中の所得をもとに「東京都後期高齢者医療広域連合」が決定しています。保険料は2年ごとに見直され、東京都内で均一です。

【均等割額】被保険者1人あたり47,300円

+

【所得割額】賦課のもととなる所得金額*×9.67%

↓

【保険料額(年額)】100円未満切り捨て(限度額80万円)

*前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から住民税基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

※激変緩和措置の終了に伴い、7年度は全ての方が所得割率9.67%、賦課限度額80万円になります。

- 保険料の納付方法

- 保険料の納付は年金から差し引かれる特別徴収が原則ですが、基礎年金受給額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が基礎年金受給額の2分の1を超える方は、口座振替や納付書でのお支払いとなります。

8年度から保険料の通知方法が変わります

保険料の通知は、4月(仮算定)と7月(本算定)の2回でしたが、8年度から7月の年1回のみになります。保険料の計算方法をわかりやすくするため、普通徴収(口座振替・納付書)の方は納付回数が8年度より年12回から9回に変更になります。1回あたりの納付額は増えますが、年間保険料額は変わりません。特別徴収の方は2月に年金から差し引かれる保険料と同額を、4・6・8月の年金から差し引きます。

安全・便利な口座振替をご利用ください

区役所か金融機関の窓口、インターネットで手続きしてください。

口座振替の手続きは下記QRコードから

- 詳しくは、「保険料額決定通知書」に同封の案内をご覧ください。

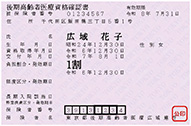

新しい資格確認書(藤色)を7月下旬に発送します

6年12月2日からマイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず資格確認書を交付しています。この運用は、7年7月31日までの予定でしたが、8年7月31日まで延長されました。そのため新しい資格確認書を、7月下旬に特定記録(郵便)で送ります。

- 有効期限8年7月31日

マイナ保険証をお持ちで8年8月1日以降も資格確認書の交付を希望する方へ

マイナンバーカードを紛失・更新中の方や、介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方が8年8月1日以降も資格確認書の交付を希望する場合は、申請が必要です。なお、マイナ保険証をお持ちでない方は、申請によらず資格確認書を交付します。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の交付はしません

「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の交付が6年12月2日で終了したことに伴い、限度額区分を記載した資格確認書を申請により交付することとなりました。限度額区分を記載した資格確認書を医療機関などの窓口に提示すると、保険適用の医療費の支払いが限度額までとなります。7年7月31日まで有効の「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」をお持ちの方や、すでに限度額区分を記載した資格確認書をお持ちの方は、更新後の資格確認書に自動で限度額区分が記載されます。

自己負担割合「2割」となる方への負担軽減措置(配慮措置)が終了します

4年10月診療より行っていた2割負担の方の外来医療の負担軽減措置(配慮措置)が、7年9月診療分にて終了します。7年10月診療分より2割負担の方の外来医療の自己負担の1カ月の上限は、18,000円となります。

問い合わせ

国保医療年金課高齢者医療係(本庁舎4階 電話/03-5742-6736 FAX/03-5742-6741)

区ホームページの問い合わせフォームは下記QRコードから