感染性胃腸炎について

更新日:令和8年2月20日

感染性胃腸炎の患者報告数が増加しています。

東京都では、第7週(令和8年2月9日~2月15日)の定点当たりの報告数は11.96、品川区の第7週の定点当たりの報告数は、6.88となっています。

東京都が定めている警報レベルの開始基準値は20で先週よりも減少傾向ですが、区内の学校や高齢者施設から報告が以前として続いています。

今後さらに流行が拡大する可能性もあるため、十分な注意が必要です。

大量調理施設衛生管理マニュアル(PDF:622KB)(厚生労働省)(別ウインドウ表示)

東京都では、第7週(令和8年2月9日~2月15日)の定点当たりの報告数は11.96、品川区の第7週の定点当たりの報告数は、6.88となっています。

東京都が定めている警報レベルの開始基準値は20で先週よりも減少傾向ですが、区内の学校や高齢者施設から報告が以前として続いています。

今後さらに流行が拡大する可能性もあるため、十分な注意が必要です。

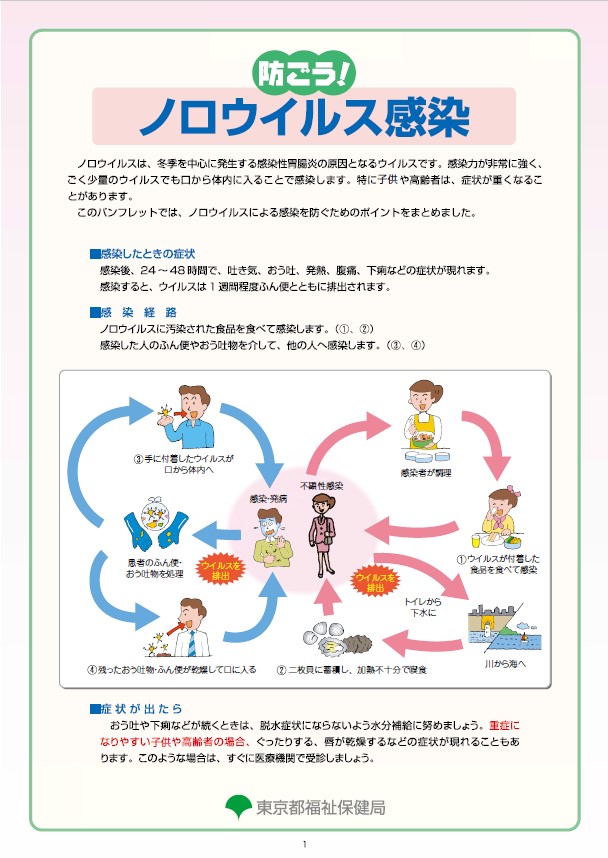

感染性胃腸炎とは

- 主にウイルスなどの病原体を原因とする胃腸炎の総称です。

- 毎年秋から冬にかけて流行します。

- 原因となるウイルスには、「ノロウイルス」、「ロタウイルス」、「サポウイルス」、「アデノウイルス」などがあります。

主な症状

- 腹痛、下痢、嘔吐、発熱があります。

- 症状がなくなっても1週間~1カ月程度ウイルスの排出が続くことがあるので、二次感染に注意が必要です。

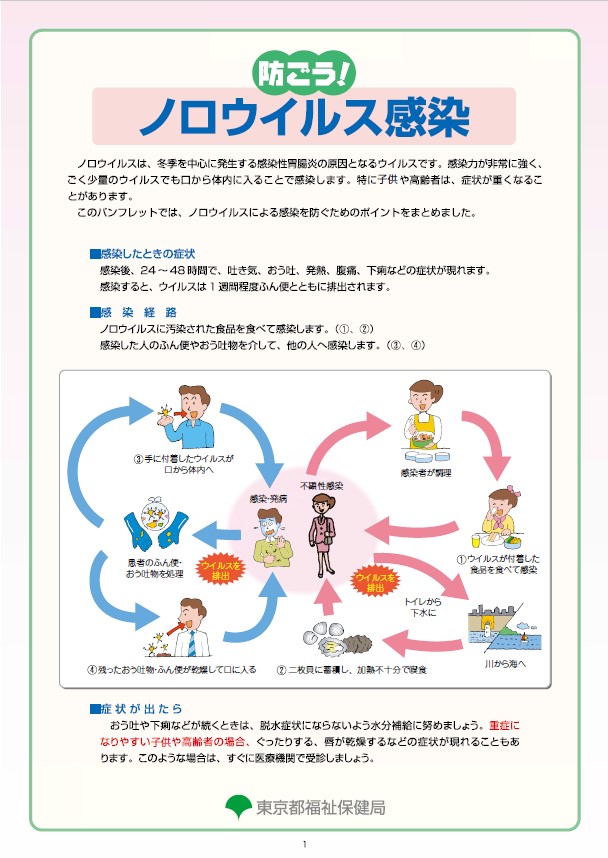

感染経路

- ノロウイルスによる感染性胃腸炎は、次の2つの感染経路があります。

- 人から人へ感染する場合

・感染した人が十分に手を洗わずに調理した食品を食べた場合

・感染した人の吐物やふん便が乾燥して、細かなちりととして舞い上がり、そのちりと一緒にウイルスを取り込んだ(吸い込んだ)場合

・感染した人の便や吐物に触れた手指を介して、ノロウイルスが口に入った場合 - 汚染した食品を介しておこる食中毒

・ノロウイルスを内臓に取り込んだカキやシジミなどの二枚貝を、生で又は不十分な加熱処理で食べた場合

- 潜伏期間は1~3日程度です。

感染性胃腸炎の治療

- ウイルスを原因とする感染性胃腸炎には特別な治療方法はなく、つらい症状を軽減するための処置(対症療法)が行われます。

- 乳幼児や高齢者では下痢等による脱水症状を生じることがありますので、早めに医療機関を受診することが大切です。

- 高齢者は、誤えん(嘔吐物が気管に入る)による肺炎を起こすことがあるため、体調の変化に注意しましょう。

- 嘔吐の症状がおさまったら、少しずつ水分を補給し、安静に努め、回復期には消化しやすい食事をとるように心がけましょう。

感染予防

- 主な原因となるウイルスは、アルコール消毒の効果が乏しいため、まず一人ひとりが手洗いをきちんと行うことが大切です。

- 排便後、調理、食事の前には、その都度石けんと流水で十分に手を洗いましょう。

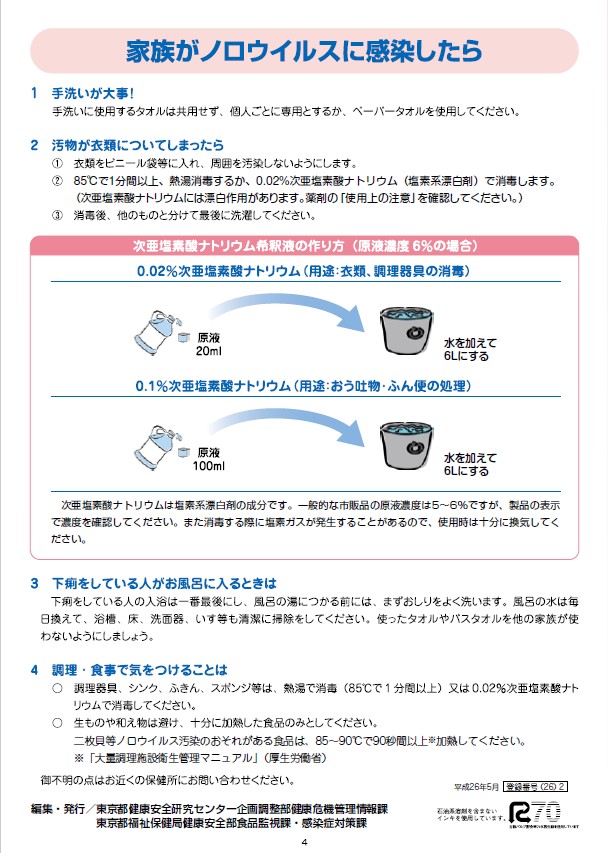

- カキなどの二枚貝を調理するときは、中心部まで十分に加熱しましょう。具体的には、中心温度85~90℃で90秒間以上の加熱が必要です。

大量調理施設衛生管理マニュアル(PDF:622KB)(厚生労働省)(別ウインドウ表示)

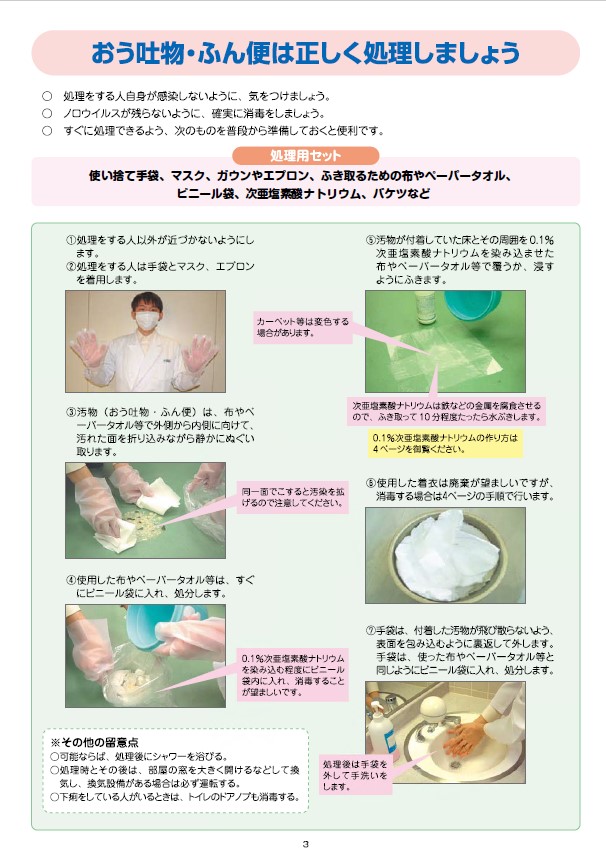

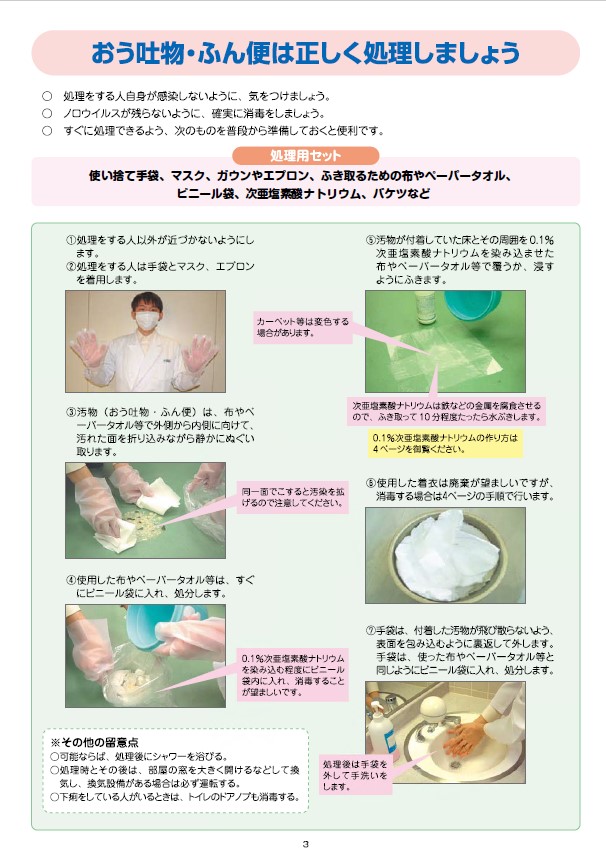

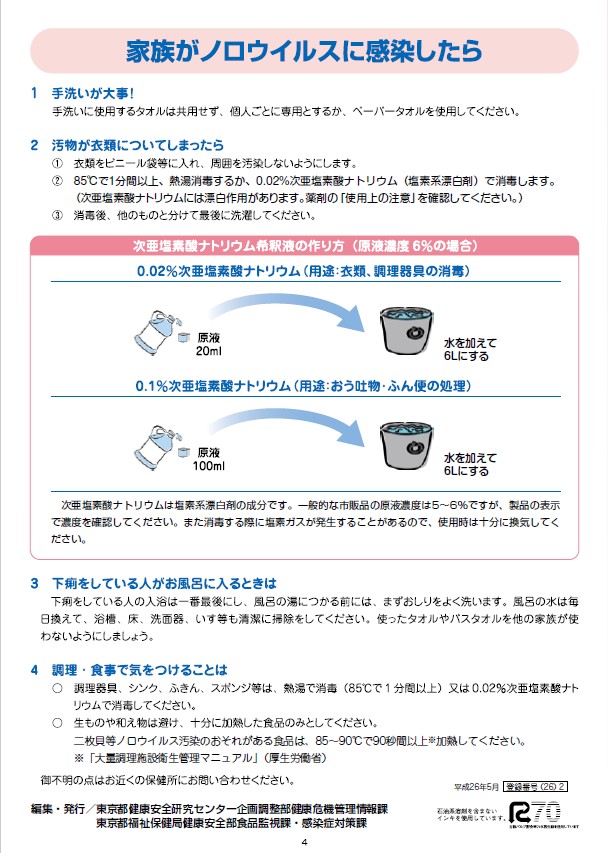

- 吐物やふん便は、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系の漂白剤)を使用し、適切に処理しましょう。

- 吐物やふん便を処理する際は、使い捨ての手袋、マスク、エプロンを着用し、処理後は、石けんと流水で十分に手を洗いましょう。

- おう吐物処理の具体的な方法は、以下ページをご参照ください。

関連ページ

お問い合わせ

品川区保健所保健予防課感染症保健担当

電話:03-5742-7836

FAX:03-5742-9158