トップページ > 教育委員会 > 教育施策 > 品川の教育改革「プラン21」 > 「プラン21」の実際 > 学校教育制度全体のあり方に関する改革(小中一貫教育) > 小中一貫教育の教育課程

小中一貫教育の教育課程

更新日:平成29年12月27日

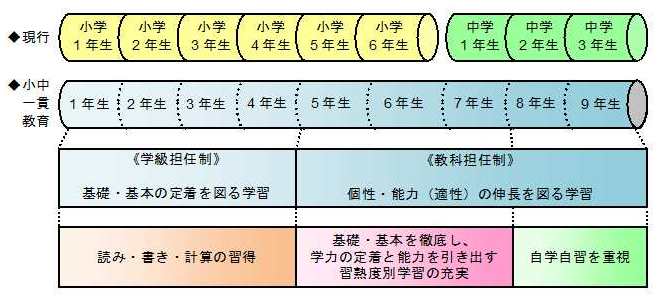

「4-3-2」のまとまり

カリキュラム編成の特徴

小中一貫教育の各教科カリキュラムについては、現行の学習指導要領のねらいと内容をベースにしつつ弾力的に編成しており、学年によっては、上の学年の内容を下の学年で指導し、かつ本来の学年でも再び指導するなど「スパイラル」に繰り返し学習させたり、現行では扱っていない発展的学習を実施したりしています。

例えば、全ての教科の基礎となる国語科では、各学年の読書の時間を充実し、9年間の系統的な読書指導を行います。また、今まで以上に漢字の学習に重点をおき、特に3・4年生で「読み」、「書き」の基本を習得できるよう授業時数を増やして指導しています。

算数/数学科については、1~4年生では基礎を固めるため、「数と計算」、「量と測定」などの数量関係の学習を充実させて数学的思考を育て、5・6年生では文字の使用や負の数を無理なく導入しています。また、計算力や図形における論理的思考力を確実に身に付けさせるため、小数や分数、中学校における図形などで上学年の一部の内容を下学年で指導し、学年を越えて繰り返し丁寧に指導できるよう独自のカリキュラムを編成するとともに、発達段階に応じた副教科書等も区で作成しました。

他教科においても、子どもたちが発達段階に応じて系統的に学習できるように工夫するとともに、学習過程において一人一人が判断や意思決定を行い、自らの行動や生き方を考えることができる力を身に付けられるよう、問題解決型の学習をできるだけ取り入れるようにしています。そのため、標準時数は国の学習指導要領に比べ多くなっています。

国の学習指導要領改訂に伴い、平成22年5月に「品川区小中一貫教育要領」も改訂しました。現在の小中一貫教育要領の標準時数は学習指導要領より、1年生では60時間、2~9年生では35時間、9年間で340時間多くなっています。

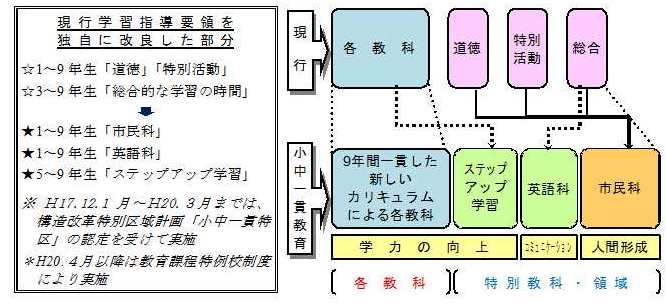

なお、必修以外の学習として新しい「ステップアップ学習」を創設しました。この学習は、単に教科履修の幅を一律に拡大するのではなく、コースを設定する教科や運用について弾力化を図り、基礎・基本の定着を含めた各学校の重点や児童・生徒の発達段階・実態等を考慮して実施していくものです。そのため、「ステップアップ学習」では、各教科の横断的な基礎・基本の定着を図ること、補充・発展的な内容を学んだり、問題解決能力の育成を図ったりすることを目的として、児童・生徒の実態に即した多様な学習活動ができるようにしています。前学習指導要領下では「選択教科」等に替え実施していましたが、学習指導要領改訂により、中学校の「選択教科」は標準時間数外となりました。しかし、品川区ではその重要性を鑑み、引き続き5~7年生では年間35時間、8・9年生では年間70時間を「ステップアップ学習」に充てています。

このほか、豊かな社会性や人間性を育むために、「道徳」、「特別活動」、「総合的な学習の時間」を統合した新しい学習として「市民科」を創設しています。「市民科」は、1・2年生では基本的な生活習慣や規範意識の基礎、3・4年生ではよりよい生活への態度、5~7年生では社会的行動力の基礎、8・9年生では市民意識の醸成と将来の生き方を課題に学習を展開しています。9年間を通して市民としての公共精神や道徳性、社会に対して主体的に関わることができる基礎的な資質・能力を身に付けながら、自らの人生観をもてるようにするなど、教養豊かで品格のある人間を育てることをねらいとしています。

「英語科」では、9年間を通して「聞くこと」、「話すこと」を中心とした実践的・実用的コミュニケーション能力の育成を目指し、1~4年生は「英語に親しむ」こと、5~7年生は「英語を身に付ける」こと、8・9年生は「英語を活用する」ことに重点をおき、小・中学校が連携して英語活動の指導改善や指導体制の充実を図っています。そのための小学校1年生から外国人講師(ALT)を派遣したり、担任が指導するための独自の教材やCDなども整備したりしています。

お問い合わせ

指導課

電話:03-5742-6831

FAX:03-5742-6892