トップページ > 産業・文化・観光 > 文化財 > 品川区の指定文化財 > 品川地区の指定文化財 > 添浦高札(1)

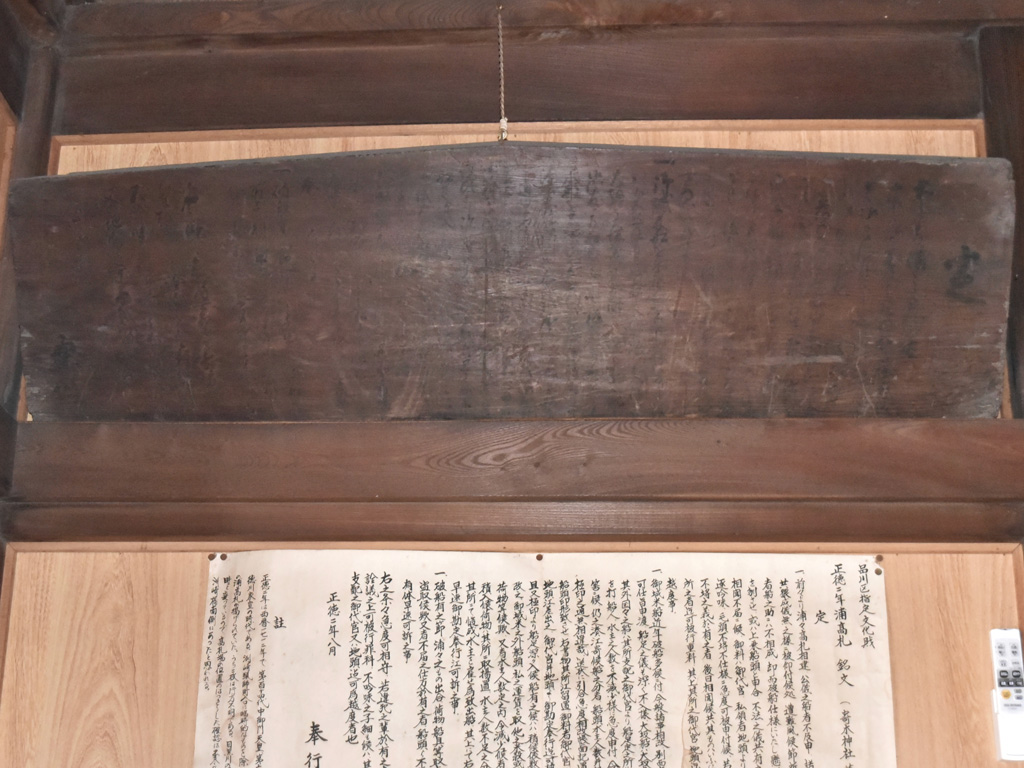

添浦高札(1)

更新日:令和6年12月3日

| 添浦高札(1) | |

|

|

| 種別 | 有形文化財(歴史資料) |

| 指定番号 | 第一号 |

| 所在地 | 東品川1-35-8 寄木神社 |

| 指定年月日 | 平成元年3月14日 |

| 見学 | 限定で可(例年文化の日前後の品川区の文化財一般公開にて公開。) |

| 詳細 | 全国津々浦々に建てられた高札は、浦高札又は湊高札と呼ばれた。江戸幕府の浦高札は、元和七年(一六ニー)に建てたのが始まりとされ、当初は西国の浦々に限られていたようであるが、寛文七年(一六六七)に、幕府の新規定のもとに建てられた浦高札は、全国に及んだ。 品川浦で高札場がいつ頃設置されたかは不明であるが、「正徳の浦高札」が二枚現存する。浦高礼場は、目黒川河口の新品川橋南岸付近と推定される。 寄木神社に収蔵されている浦高札は、正徳二年(一七ニ一)の銘があり、左右が縦四〇・〇、中央部四二・〇、横一四八・〇センチメートルの横長のものである。 東西両海上航路の発達と共に海難事故が続出したため、幕府はその対策として正徳元年(一七ーー)、全国の浦々に触書の高札を建てた。これがいわゆる「正徳の浦高札」である。 この高札は、その翌年八月に、幕府が正徳の浦高札の追加補充として発せられた「浦々添高札」で、特に御城米船破船の際の、処置方心得書を主としたニヵ条から成る触書である。前部が朽腐しているため、触書の解読困難な箇所が二、三力所ある。明治政府発足と共に、大方の浦高札が撤去されたため現存するものが非常に少なく、貴重な資料である。 |

お問い合わせ

庶務課文化財係

電話:03-5742-6839(直)

FAX:03-5742-6890