梅毒まだまだ拡大中

更新日:令和6年8月1日

梅毒が急増しています

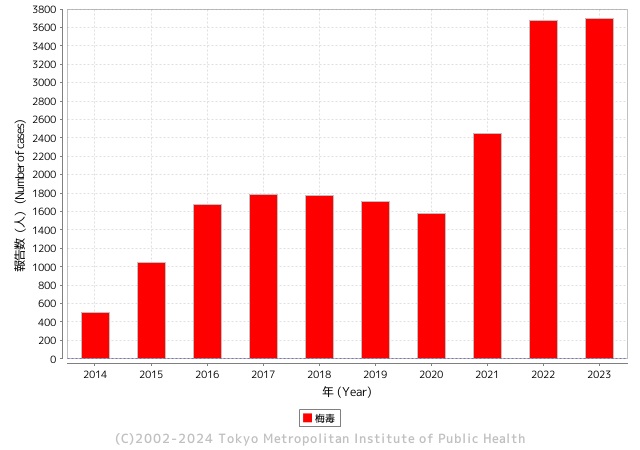

- 東京都の梅毒報告数は、令和5年(2023年)の梅毒報告数は3,701人となり、平成11年に感染症法に基づく調査が始まって以降、最も多い報告数となっています。

- 品川区でも、報告数は増加傾向にあります。

東京都年別報告数推移(過去10年)

※データ引用元:東京都健康安全研究センター

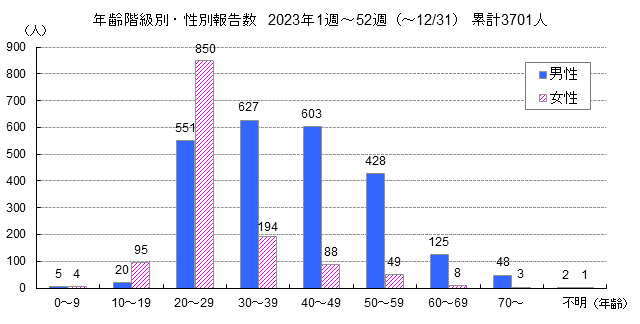

- 年代別でみると20歳代の女性、20歳代~50歳代の男性が多くの割合を占めています。

症状のある場合は早めに医療機関を受診しましょう。

梅毒とは

- 梅毒は梅毒トレポネーマという細菌(スピロヘータ)に感染することで起こる感染症です。菌を排出している患者との粘膜や、皮膚の接触を伴う性行為で感染します。感染すると、2~3週間後からリンパ節炎や皮膚症状が出ます。

- 治療しないと段階的に進行して、最終的には中枢神経まで侵されることもあります。

- 症状のでない「無症候性梅毒」もあり、長年気づかないまま過ごすケースもあります。

- また、妊婦が感染すると、流産・死産のリスクとともに、胎盤を通して胎児に感染し、先天性梅毒となる危険があります。

- 先天性梅毒は、胎児の死亡や体の奇形など重大な影響を及ぼすため、妊娠中の検査で早期に発見する必要があります。妊娠を考える女性は事前に梅毒検査を受けることも大切です。

症状

第1期(感染後3週間から3カ月まで)

- 感染した場所(性器、肛門、口など)にできもの、しこり、ただれが出ます。

- 鼠けい部(股のつけ根の部分)のリンパが腫れることがあります。

第2期(感染後3カ月から3年まで)

- 手のひらや足の裏などから、「バラ疹」といわれる赤い目立つ発疹が全身に広がります。

- 全身のリンパ節腫脹、発熱、倦怠感、関節痛などの症状が出る場合もあります。

- また、目の症状として梅毒性ぶどう膜炎を発症することもあります。

- 発疹は治療しなくても、数か月で消えますが、抗生物質で治療しない限りトレポネーマは体内に残ります。

第3期(感染後3年から10年まで)

- 皮膚や筋肉、骨などにゴムのような腫瘍ができることもありますが、現在はまれです。

第4期(感染後10年以上)

- 内臓に腫瘍が発生し、脳、脊髄、神経を侵され、死亡に至ることもありますが、現在はまれです。

感染予防のポイント

パートナー同士の感染の有無の確認がまん延防止になります。性行為の際にコンドームの正しい利用をすることも有効です。ただし、コンドームが覆わない部分の皮膚などでも感染がおこる可能性があるため、

コンドームを使用しても、100%予防できるとは言えません。

症状が無くとも感染していることがあるので、検査を受けましょう。

治療について

梅毒にはペニシリン系などの抗菌薬が有効です。抗菌薬を内服や注射で治療します。内服治療の場合、内服期間は病期などを考慮して医師が判断します。医師の許可を得るまでは、症状が良くなっても、自己判断で内服を中断しないようにしましょう。

また、医師が安全と判断するまでは、性交渉等の感染拡大につながる行為は控えましょう。

感染の可能性がある周囲の方(パートナー等)も検査を受け、必要に応じて治療を受けることが重要です。

検査について

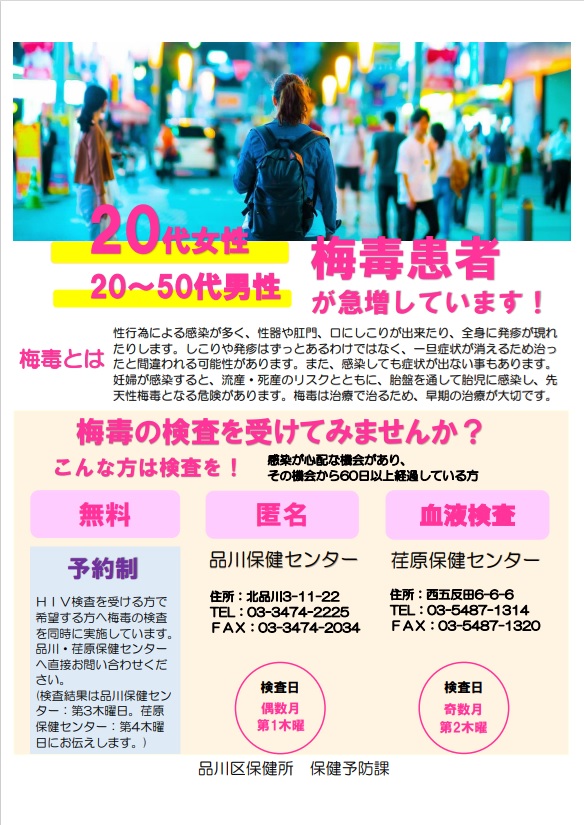

品川区での検査のご案内

- 品川区では、品川保健センター、荏原保健センターにて梅毒についての検査を予約制で匿名・無料で実施しています。

- 梅毒は、無症状のまま経過することもあり、検査を受けないと感染したかどうかわかりません。気になることがあれば検査をご検討ください。

エイズ・性感染症予防

品川区作成梅毒チラシ(PDF:634KB)

東京都新宿東口検査・相談室のご案内

平日夜間、土日にHIV検査と同時に梅毒検査が無料・匿名・予約制で受けられます。詳しくは下記ページをご覧ください。

東京都新宿東口検査・相談室ホームページ(別ウィンドウ表示)

HIV・検査相談マップ

全国の検査会場やHIV・性感染症についての情報をご覧いただけます。詳しくは下記ページをご覧ください

HIV・検査相談マップ(別ウィンドウ表示)

関連リンク

国立感染研究所「梅毒とは」/別ウインドウ表示厚生労働省「梅毒に関するQ&A」/別ウインドウ表示

東京都感染症情報センター/別ウインドウ表示

東京都保健医療局/別ウインドウ表示

お問い合わせ

品川区保健所保健予防課 感染症保健担当

電話:03-5742-7836

FAX:03-5742-9158