トップページ > 教育委員会 > 教育施策 > 品川の教育改革「プラン21」 > 「プラン21」の実際 > 学校の社会的位置付けに関する改革 > 成果基盤型学校経営への脱皮(外部評価制度)

成果基盤型学校経営への脱皮(外部評価制度)

更新日:平成29年12月27日

外部評価制度(校区外部評価と専門外部評価)

本区の基本的な考え方

「学校選択制」を実施している本区の学校は、各学校が特色として導入した様々な教育活動が子どもや保護者、地域のニーズに応えるものになっているか、また、それらの活動が具体的な成果を挙げているかが常に問われます。そのため、保護者や地域に対して具体的な成果を提示する必要があります。そこで、平成14年度より、具体性・客観性のある学校評価として「外部評価者制度」をシステムとして全小・中学校に導入しました。

この評価システムの目的は、学校間の比較やランク付けをすることではなく、各学校が主体性・自律性を発揮し、評価結果を学校改善に向けて積極的に活用できるようにすることにあります。したがって、各学校はどのような評価を受けたかではなく、評価結果をどのように受け止め、どのような具体的な改善策を打ち出していくのかを明確にし、保護者や地域に公表するといったアカウンタビリティ(説明責任・結果責任)を発揮するようにしています。

平成18年度からは、それまでの外部評価者制度を「校区外部評価」と呼称を変え、学校関係者評価として継続しつつ、新たに学校経営に関する専門的な視点での評価が可能な「専門外部評価」を第三者評価として取り入れ、教職員の意識改革と学校経営の質の向上を図り、教育活動の成果を基盤とする学校づくりをより一層推進しています。

外部評価の方法・内容

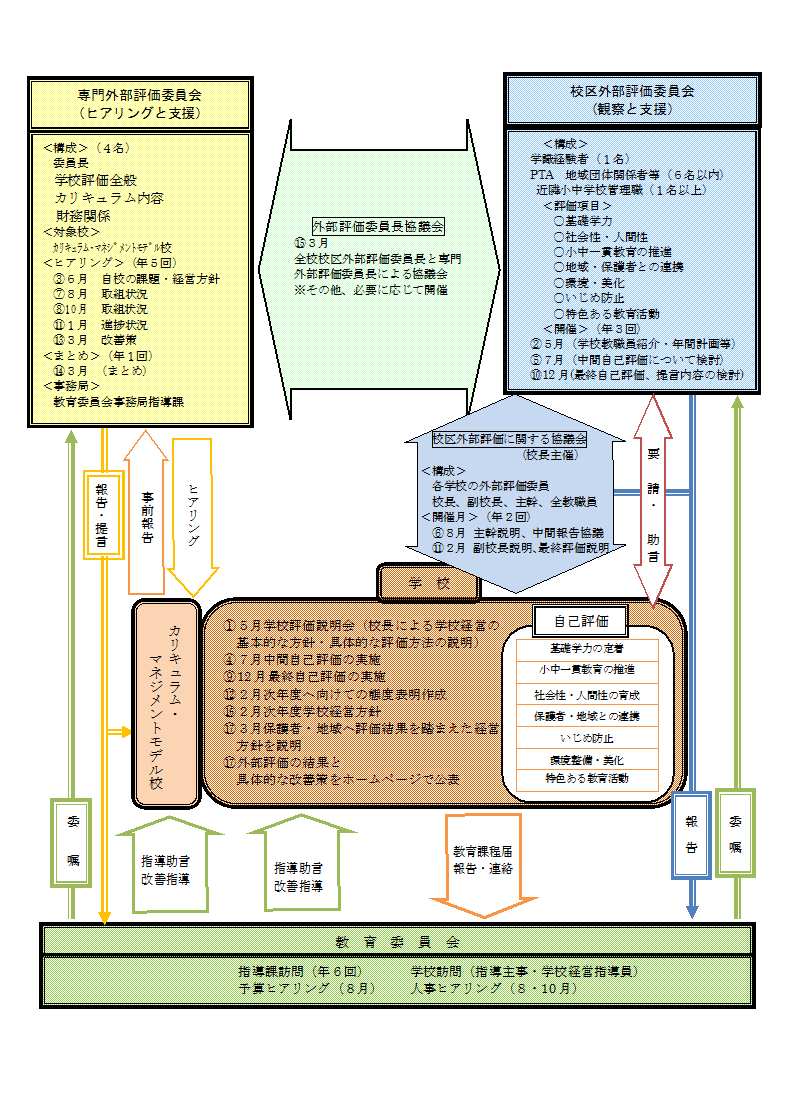

「校区外部評価」は、学識経験者を委員長として、保護者や地域関係者(6名以内)、近隣小・中学校の管理職(1名以上)で構成します。ここでは、教育活動の観察および協議により、毎年、4月から翌年の3月までを期間として、各学校の評価と支援を行っていきます。

「専門外部評価」は、平成18年度から学校の経営基盤(学校経営、教育課程、法律、財務)についての専門家4名により構成し、各学校を3年に一度の割合で評価対象校として、実施してきました。しかし、3年に一度の評価活動では、教職員が「マネジメント」「授業」「指導」のつながりの理解を深めることが難しいと指摘されました。そのため、平成24年度から3年間のカリキュラムマネジメントモデル校を指定するに伴い、モデル校に対して学校改善に対する第三者評価、マネジメントサイクルの各段階に対する指導助言を継続して行うこととなりました。ここでは、年間5回、校長、副校長、主幹(主任)、児童・生徒、PTA役員等からのヒアリングを実施し、専門的な見地から「評価と支援」を行い、現実の教育課題の解決を目指します。

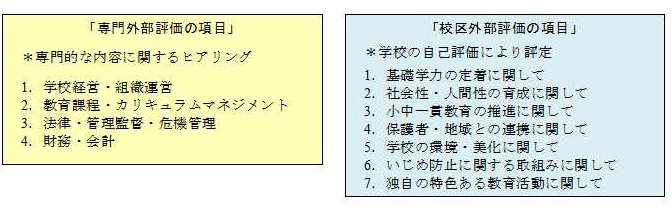

評価の観点は以下の項目になります。校区外部評価では、各学校で実施した自己評価を基に、その自己評価の内容の妥当性等について評価します。専門外部評価では、ヒアリング時に、直接、各学校に指導助言を行うとともに、教育委員会に対しては、学校に対する評価と支援策について報告書の提出があります。

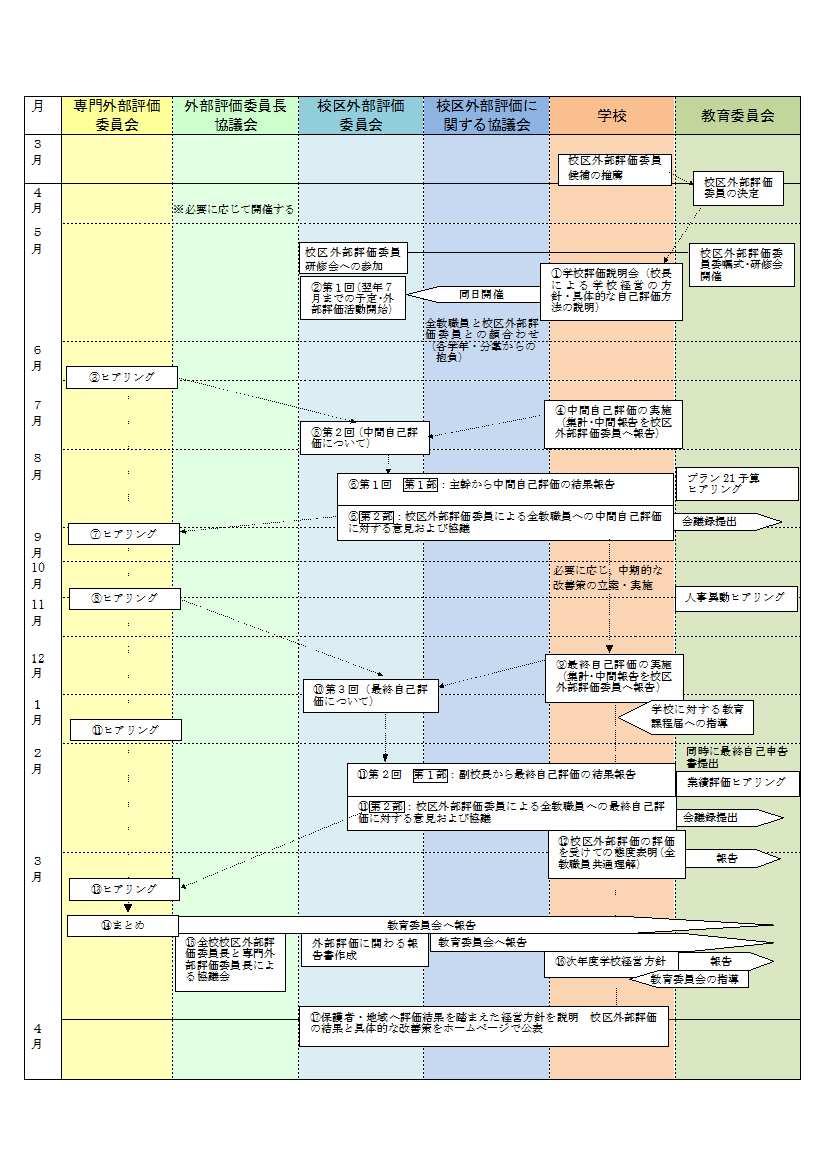

学校評価に関する流れと学校評価の仕組み

お問い合わせ

指導課

電話:03-5742-6831

FAX:03-5742-6892